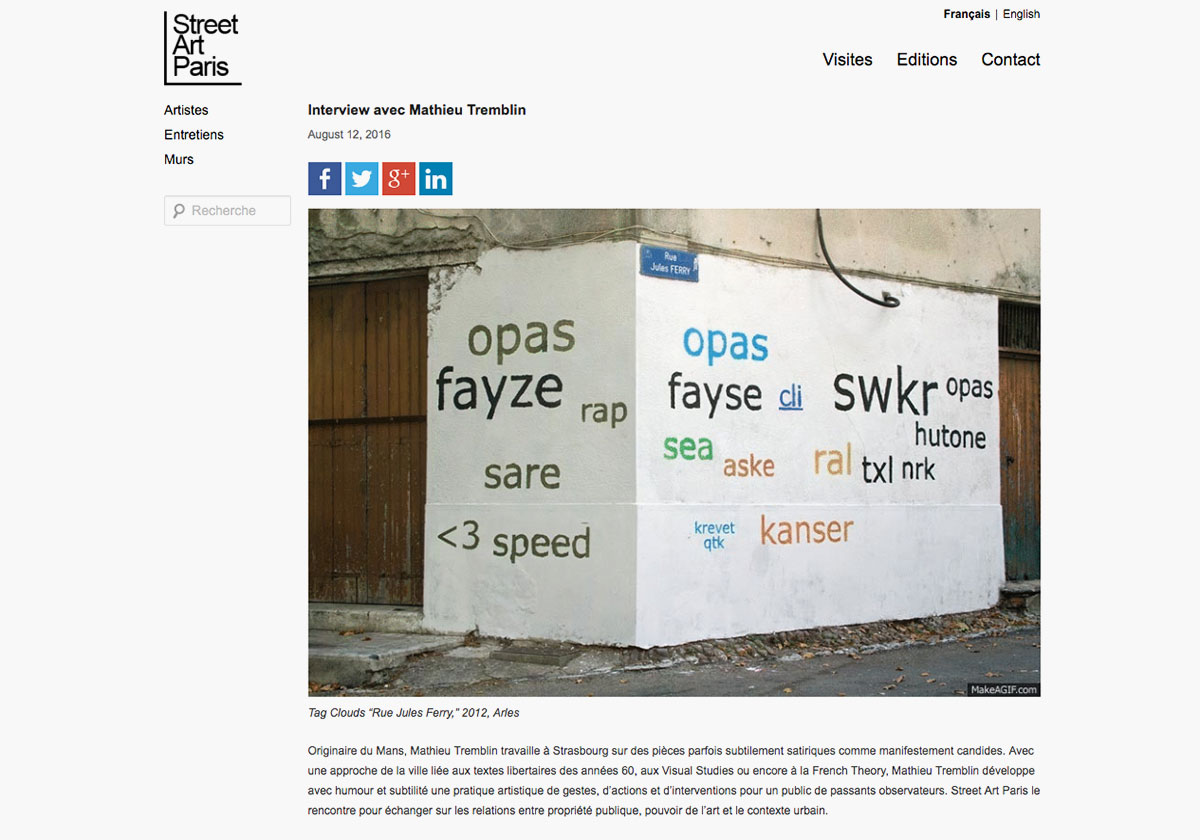

“Interview avec Mathieu Tremblin”, Demian Smith, Street Art Paris, www.streetartparis.fr, 12nd August 2016.

[EN]

Originally from Le Mans, Mathieu Tremblin works in Strasbourg on multi-dimensional pieces that are sometimes subtly satirical and othertimes blatantly candid. With an approach of the city linked to libertarian texts of the sixties, to the Visual Studies or to French Theory, Mathieu Tremblin is developping humourous and subtle artistic gestures, actions and interventions to an audience of observative passerby. Street Art Paris is meeting him to discuss the relationship between public ownership, power of art and the urban context.

Demian Smith: How did you came to urban intervention?

Mathieu Tremblin: When I arrived in Rennes to study in 1998, I met a poetry writer, Stéphane Bernard, who soon became the big brother I never had, and we shared a lot of thoughts about the society that we lived in. When I met him, he was a very dark person because he grew up in a French average city in the 80s, the type of city where there is nothing to do when you’re a teenager. I found myself in him, having myself lived in a small town as a teenager in the 90s. He introduced me to the Cold Wave, No Wave and industrial, electronic and experimental music with iconic figures like Alan Vega or Genesis P-Orridge. He introduced me to many American authors like Bret Easton Ellis, Don DeLillo and Thomas Pynchon and some theorists who spared a radical critique of consumer and communication society, such as Guy Debord and his book The Society of Spectacle .

Debord’s approach is unique in that it does not summarize his criticism to a fight between classes, like other political philosophers have been doing before him, but he tackles economic relationships in the world it – what he calls Spectacle. Spectacle is a filter – representation – that keeps us away from ourselves and from others, that is taking us away from our experiences and our real desires and replacing those by the ones created by the consumer society that we can not access by proxy. From this analysis, he tried with his colleagues of the Lettrists then the Situationists in the sixties to implement methods that go beyond art, towards practices such as dérive or détournement that can permit you to live intensely and overcome the false relationship to the world that the society is building. These theories and operational concepts have greatly influenced my look at and my practice in the city, for example through the will that I share with other artists to produce forms that are already there, which are not recognizable as art . It’s a way to increase the life and transform our world, contributing to an urban imaginary that goes beyond appearances produced by consumer society.

When I was a teenager, I refused to join the ideal promoted by the mass media and the consumer society. I felt agressed and oppressed by the system and I was looking for other reading grids. The art class I was following in high school gave me some answers with an introduction to the artistic avant-gardes of the twentieth century as Dada and Fluxus to whom art was making life more interesting than art itself. In 1996, I stopped watching TV with the discovery of the Internet. My father had installed a modem at home using the connection of the university where he worked. I discovered a horizontal network with HTML homemade websites and discussions with strangers living in Europe on IRC; I had access to a knowledge of the world without the filter of the mass media and it definitely changed my view on the relationship between art, culture and society at the same time.

Then I met TETAR, JIEM and MOOTON, who were doing graffiti and who were in my class. I did urban exploration with them – the industrial heritage in ruins fascinated me – and at one point I saw the pleasure they felt in doing graffiti and I got into it. This corresponded to a parallel path with my readings including La théorie de la dérive by the Situationists. The text discusses the idea of going out of your daily routine and find a way to make your life adventurous. Writing graffiti and especially tagging seemed a way to live an adventurous experience in the city; doing graffiti brings you to search spots to paint, so to discover new places and explore urban environment in a playful way regarding its architecture. By changing scale of practice and apprehending the material of various surfaces with your tools, you are gaining pragmatic and experimental unexpected perception of how the city works.

When JIEM came back from Berlin in 2003, graffiti he had seen and photographed completely changed his reading of the urban landscape; now he had to focus on the walls that Berlin writers were investing with acrylic jars, rollers and telescopic poles. So we started to invest the giant walls of wasteland and abandoned factories in Rennes with rolls, changing of name all the time, until no longer we weren’t doing name writing at all and just write words and slogans. In 2006, we acted under the pseudonym of Poetic Roller during a few months and painted a couple of poetic phrases by night in dialogue with the atmosphere of the places. Then David Renault and I founded the duo Les Frères Ripoulain and we painted slogans at a body scale during the day for two years dressed as house painters – without asking permission. We realized it was easier to intervene without authorization while legitimizing our approach in the dialogue with passerby, than doing it by night where our activities would ultimately looked suspicious, and the only exchange that we could get would be with the police or private security services that were just committed to ensure that nothing happens in the places they were responsible of. Then after we had painted the places on which we wanted to spread typographic frescoes about underground history, we changed once again of medium and method and since then adopted existing forms according to the urban situation we wanted to interact with, or depending of the influence we wanted to produce on the urban imaginary.

DS: How do you develop your interventions?

MT: I make sure that my practice is a pretext to live a new experience and conversely that every experience or observation in the city could lead to a gesture. I watch the rhythm of the city, the way people and signs interact and produce a kind of aesthetics in a cycle of appearance and disappearance. These forms are related to what is present and what is happening in the street. Sometimes they also refer to the history of art. When I work independently, this gesture correspond to an exercise of freedom, a sign that has an existence by and for itself; when I’m commissioned, I ensure that my intervention is likely to attract the attention of passersby whom it is addressed. But I work mostly without permission even if I am not looking for provocation… or legality. I try to act with maximum transparency and horizontality to dissolve the authority including the one of the author regarding his own gesture. While I’m inspired by anonymous graffiti found in the city that I consider as forms of interest, who would I be to claim that my act of painting on a wall will be greater or more relevant than the one that a citizen would have done without artistic intent? This is a balance between your personal wishes, the expression of your fellow citizens facing public and private governance of the city.

DS: Can you tell us about your relation to public/private ownership regarding the fact of doing art in the city?

MT: For two decades now, successive French governments scuttled utilities and gradually municipalities allowed private companies the operational management of the city. The logical consequence of this fact is that the governance of the city has mutated from a horizon that was the common interest, to the profitability. And unfortunately, we cannot blame private companies to manage things in an ownership oriented way. Public transport became overpriced, whole portions of streets are managed as shopping malls, private security services are granted a power that only the police had previously… The citizen is increasingly considered and reduced to a consumer in the sense that it becomes difficult to practice the city in a financially disinterested manner. Public places – supposedly reminiscent of the figure of the agora in democracy – are mineralized and the rare street furniture are conceived so that it is uncomfortable, even impossible to occupy the public square. This creates paradoxical situations, such as the SNCF (French railway company which is now mostly private), which opens spaces which it owns and do an open-call without any budget for motivated artists, while the same company ensures that those who already invest those places without permission for years (free parties organizers and graffiti among others) can no longer practice it. While the Internet has allowed for the emergence citizens tremendous collaborative initiatives, horizontal and open to free sharing online, technocrats currently governing are vassals of corporate lobbies and tend to turn the city, our common living ground, into an area of control and surveillance.

Private ownership has become the cornerstone of our society and it alienates all desires and human relationships. The sharing relationship that seems to me as close as an alternative type of relationship is the one you could develop with a work of art. His own is that the work cannot be exhausted after being consumed culturally. In a way, it’s escaping to planned obsolescence which is the essential condition for the capitalist economy to be wealthy. I’m not talking about the work of art as an object but as concept: on the contrary, works of art contain in themselves sensations and ideas – that belong to everybody – and a power of transformation of imaginary – which everyone can experience – and that can not be reduced or enslaved by individual property. The interest is of my point of view the urban intervention holds that character otherwise immateriality, temporality. The destruction predictable near horizon – as dependent on the vagaries of the good / malicious passersby, of the rigor of cleaning service or of the urban renewal plans – gives it a form of intensity. What is rare is not the work as an artifact (as it was the case with the works of art in the modern period) but the fact of being able to experience a situation.

DS: What is the power of art to you?

MT: An emancipatory principles of art could be described as an initiatory journey that always tends to put our comfort zones in crisis. Child, I was interested by Picasso for his deconstruction of the rules of representation, perspective or anatomy. Teenager, I went away from Picasso to focus on the hallucinatory world of Dali inspired by dreams and carried by the surrealist thought. Then adult, I detached myself from modern painting to go towards more conceptual and experimental approaches; I have kept Magritte’s univers whose graphic compositions by bonding or temporality of perspective are closer to an everyday poetic and is still inspiring me. A discovery of a field of art brings a gesture that brings you to question the certainties that have motivated that gesture. It’s the transformative power of art that matters. Discovering a work forces you to bend your mind and project yourself into the perception of someone else, in order to experience a new sensibility – in a way that it is otherness – with a horizon to achieve: to go beyond the definition art in order to return to life and to be intensely present to the world.

Interview with Demian Smith, May 2015.

[FR]

Originaire du Mans, Mathieu Tremblin travaille à Strasbourg sur des pièces parfois subtilement satiriques comme manifestement candides. Avec une approche de la ville liée aux textes libertaires des années 60, aux Visual Studies ou encore à la French Theory, Mathieu Tremblin développe avec humour et subtilité une pratique artistique de gestes, d’actions et d’interventions pour un public de passants observateurs. Street Art Paris le rencontre pour échanger sur les relations entre propriété publique, pouvoir de l’art et le contexte urbain.

Demian Smith : Comment en es-tu venu à intervenir dans la ville ?

Mathieu Tremblin : Quand je suis arrivé à Rennes pour étudier en 1998, j’ai rencontré un écrivain, Stéphane Bernard, qui est très vite devenu le grand frère que je n’avais jamais eu et nous avons beaucoup partagé à propos de la société dans laquelle nous vivions. Quand je l’ai rencontré, c’était quelqu’un de très sombre parce qu’il avait grandit dans une ville moyenne française dans les années 80, de celle où il n’y a rien à faire quand on est adolescent. Et je me retrouvais en lui, ayant moi-même vécu adolescent dans une ville moyenne dans les années 90. Il m’a introduit à la Cold Wave, à la No Wave et à la musique industrielle, électronique et expérimentale avec des figures emblématiques comme Alan Vega ou Genesis P-Orridge. Il m’a fait connaître de nombreux auteurs américains comme Bret Easton Ellis, Don DeLillo ou Thomas Pynchon et quelques théoriciens qui ménageaient une critique radicale de la société de consommation et de communication comme, par exemple, Guy Debord et son ouvrage La Société du Spectacle.

L’approche de Debord est singulière en ceci qu’il ne résume pas sa critique à un rapport de classes, comme d’autres philosophes politiques ont pu le faire avant lui, mais il s’attaque à l’économie des relations au monde elle-même qu’il désigne comme le Spectacle. Un filtre – la représentation – qui nous maintient à distance de nous même et des autres, qui nous éloigne de nos expériences et de nos désirs réels et y substitue ceux créés de toutes pièces par la société de consommation auxquels nous ne pouvons avoir accès que par procuration. À partir de cette analyse, il a tenté avec ses comparses des Lettristes puis des Situationnistes dans les années 60 de mettre en œuvre des méthodes qui aillent au-delà de l’art, vers des pratiques comme la dérive ou le détournement qui permettent de vivre intensément, de dépasser le rapport spectaculaire au monde que la société construit. Ces théories et ces concepts opérationnels ont beaucoup influencé mon regard et ma pratique dans la ville, par exemple à travers cette volonté que je partage avec d’autres artistes de produire des formes déjà-là, qui ne sont pas reconnaissables comme de l’art. C’est une manière d’intensifier la vie et de transformer notre vision du monde, en contribuant à un imaginaire urbain qui dépasse les apparences que produit la société de consommation.

Lorsque j’étais adolescent, je refusais d’adhérer à l’idéal promu par les médias de masse et la société de consommation. Je me sentais agressé et oppressé par le système et j’étais en recherche d’autres grilles de lecture. L’option art que j’avais suivi au lycée m’a apporté des embryons de réponse avec une introduction aux avant-gardes artistiques du vingtième siècle comme Dada ou Fluxus pour qui il s’agissait que l’art rende la vie plus intéressante que l’art même. En 1996, j’ai arrêté de regarder la télé avec la découverte d’Internet. Mon père avait installé un modem à la maison en utilisant la connexion de l’université où il travaillait. J’ai découvert un réseau horizontal, avec des sites Internet HTML fait maison et des discussions avec des inconnus vivant en Europe sur IRC ; j’ai eu accès à une connaissance du monde sans le filtre des médias de masse et cela a transformé définitivement mon regard sur les rapports entre l’art, la culture et la société par la même occasion.

Puis j’ai rencontré TETAR, JIEM et MOOTON, qui faisaient du graffiti ensemble et qui étaient dans ma promotion. J’ai fait de l’exploration urbaine avec eux – le patrimoine industriel en ruine me fascinait – et à un moment j’ai vu le plaisir qu’ils éprouvaient en faisant du graffiti et je m’y suis mis. Cela correspondait à un cheminement parallèle avec mes lectures et notamment La Théorie de la Dérive des Situationnistes. Le livre discute l’idée de ne pas sortir de sa routine quotidienne et de trouver un moyen de rendre votre vie plus aventureuse en travaillant. Le graffiti et en particulier le tag m’a semblé un moyen de vivre une expérience aventureuse dans la ville ; faire du graffiti conduit à rechercher des espaces à peindre, donc à découvrir de nouveaux endroits et envisager l’environnement urbain de manière ludique en ce qui concerne l’architecture. En changeant d’échelle de pratique, en appréhendant les matériaux à fleur de surface avec vos outils, vous acquérez de manière manière pragmatique et expérimentale une perception inouïe de comment fonctionne la ville.

Quand JIEM est rentré de Berlin en 2003, les graffitis qu’il y avait vu et photographié avaient modifié complètement sa lecture du paysage urbain ; désormais, il fallait peindre à l’échelle des façades que les writers berlinois investissaient avec des pots d’acrylique, rouleaux et perches télescopiques. Nous avons investis les murs géants des friches et terrains vagues rennais avec des rouleaux et avons commencé à changer de blazes tout le temps, jusqu’à ne plus faire de name writing du tout et écrire juste des mots, des slogans. Nous étions en contact avec toutes les industries d’usines underground, terrains vagues dans la ville. En 2006, pendant quelques mois nous avons agi sous le pseudonyme des Poetic Roller et nous avons peints une poignée de phrases poétiques la nuit en dialogue avec l’atmosphère qui habitait les lieux. Puis avec David Renault, nous avons fondé le duo Les Frères Ripoulain et pendant deux ans nous avons peints des slogans dans la même lignée, à échelle du corps et de jour au culot, habillés en peintre en bâtiment – sans demander d’autorisation. Nous avons constaté qu’il était plus facile d’intervenir sans autorisation tout en légitimant notre démarche dans le dialogue avec les passants que de le faire de nuit où en définitive, suspects par défaut, les seuls échanges que nous pouvions avoir étaient ceux avec la police ou les services de sécurité privés qui étaient justement engagés pour faire en sorte que rien ne se passe dans les lieux qu’ils surveillaient. Puis quand nous avons eu fait le tour des lieux à propos desquels nous voulions révéler par l’apposition de ces fresques typographiques une histoire souterraine, nous avons encore une fois changé de medium et de méthode choisissant d’adopter à partir de là des formes existantes en fonction de la situation urbaine avec laquelle nous voulions interagir, de l’influence que nous voulions produire sur l’imaginaire urbain.

DS : Comment se développent tes interventions ?

MT : Je fais en sorte que ma pratique soit prétexte à vivre une expérience inédite et inversement que chaque expérience vécue ou observée dans la ville puisse donner lieu à un geste. J’observe le rythme de la ville, la façon dont les individus et les signes interagissent et produisent en creux des formes dans un jeu d’apparition et de disparition. Ces formes sont en rapport à ce qui est présent ou ce qui se passe dans la rue. Parfois, elles font aussi référence à l’histoire de l’art. Lorsque je travaille de manière indépendante, ce geste se résume à un exercice de liberté, un signe qui trouve une existence par et pour lui-même ; lorsque je suis commissionné, je veille à ce que mon intervention soit à même d’attirer l’attention des passants auxquels elle s’adresse. Je travaille néanmoins la plupart du temps sans autorisation mais je ne cherche pas pour autant la défiance… ou la légalité. J’essaie d’agir avec le maximum d’horizontalité et de transparence afin de dissoudre le pouvoir y compris celui de l’auteur sur le devenir de son propre geste. En effet, si je m’inspire, par exemple, des graffitis anonymes présents dans la ville et que je les considère ainsi comme des formes dignes d’intérêt, qui serais-je pour prétendre que mon geste pictural sur un mur sera plus important ou plus pertinent que celui d’un citoyen qui l’aurait fait sans perspective artistique ? Il s’agit de ménager un équilibre entre tes désirs personnels, l’expression de tes concitoyens en regard de la gouvernance publique/privée de la ville.

DS : Peux-tu nous parler de ton rapport à la propriété publique/privée en regard de l’art dans la ville ?

MT : Depuis deux décennies, les gouvernements français successifs sabordent les services publics et peu à peu les municipalités laissent à des sociétés privées la gestion opérationnelle de la ville. La conséquence logique de cet état de fait est que la gouvernance de la ville a mutée d’un horizon qui était l’intérêt commun et collectif vers celui de la rentabilité. Et malheureusement, on ne peut pas reprocher à des sociétés privées de se comporter de manière propriétaire. Les transports en commun deviennent hors de prix, des portions de rues entières sont gérées comme des galeries marchandes à ciel ouvert, des services de sécurité privés se voient octroyer un pouvoir que seule la police détenait auparavant… Le citoyen est de plus en plus considéré et réduit à un consommateur au sens où il devient difficile de pratiquer la ville de manière financièrement désintéressée. Les places publiques – réminiscences supposées de la figure de l’agora en démocratie – sont minéralisées et les rares mobiliers urbains sont implantés de telle sorte qu’il soit sinon inconfortable, impossible d’occuper la place publique. Cela créé des situations paradoxales comme, par exemple, la SNCF qui ouvre des espaces en riche dont elle est propriétaire et fais un appel d’offre sans budget pour que les artistes s’en emparent, alors que cette société veille à ce que ceux qui le font déjà sans permission et à leur frais depuis des années (organisateurs de free parties et graffeurs entre autres) ne puissent plus les pratiquer. Alors qu’Internet a permis l’émergence pour les citoyens de formidables initiatives collaboratives, horizontales, ouverts au partage libre en ligne, les technocrates au pouvoir, vassaux de lobbies propriétaires, s’échinent à ce que le terrain commun in vivo, la ville, devienne un espace de contrôle et de coercition.

La propriété privée est devenue la pierre angulaire de notre société et elle aliène les désirs et les rapports humains. La relation de partage qui me semble aujourd’hui se rapprocher le plus d’une alternative est celle de la relation à une œuvre d’art. Son propre est que l’œuvre ne s’épuise pas après avoir été consommée culturellement. Ce qui d’une manière la fait échapper à l’obsolescence programmée, condition essentielle de l’économie capitaliste. Je ne parle pas de l’œuvre d’art en tant qu’objet mais en tant qu’œuvre d’esprit : au contraire, les œuvres d’art recèlent en elles-même des sensations et des idées – qui appartiennent à tout le monde – et un pouvoir de transformation de l’imaginaire – dont tout un chacun peut faire l’expérience – et qui ne peuvent pas être réduits ou asservis par la propriété individuelle. L’intérêt que revêt de mon point de vue l’intervention urbaine tient à ce caractère sinon d’immatérialité, de temporalité. La destruction prévisible à un horizon proche – puisque dépendant des aléas, de la bien/malveillance des passants, de la rigueur des services de la voirie ou encore des plans de renouvellement urbain – lui confère une forme d’intensité. Ce qui devient rare, ce n’est plus un artefact comme c’était le cas avec les œuvres d’art à la période moderne mais l’expérience d’une situation.

DS : Quel est le pouvoir de l’art selon toi ?

MT : Un des principes émancipatoires de l’art pourrait être décrit comme un cheminement initiatique qui tend toujours à mettre en crise nos zones de confort. Enfant, j’étais intéressé par Picasso pour son rapport de déconstruction des règles de la représentation, de la perspective ou de l’anatomie. Adolescent, j’ai délaissé Picasso pour les univers hallucinatoires de Dali inspiré par les rêves et portés par la pensée surréaliste. Puis adulte, je me suis détaché de la peinture moderne pour aller vers des démarches plus conceptuelles et expérimentales ; je n’ai conservé que Magritte dont les compositions graphique en collage de temporalité ou de point de vue sont plus proche d’une poétique quotidienne et m’inspirent encore. Une découverte amène un geste, qui amène une remise en cause des certitudes qui ont motivées ce geste. De l’art, c’est le pouvoir de transformation qui importe. Découvrir une œuvre, c’est ployer son esprit et se projeter dans la perception d’un autre, afin d’expérimenter une sensibilité nouvelle – en ceci qu’elle est altérité – avec un horizon à atteindre : aller au-delà de la définition de l’art pour retourner à la vie, pour être intensément présent au monde.

Entretien avec Demian Smith, mai 2015.

Tags: interview